English and Spanish versions after French

Rapport de la PEC pour l'année 2008

95 journalistes tués en un an dans 32 pays, annonce la PEC

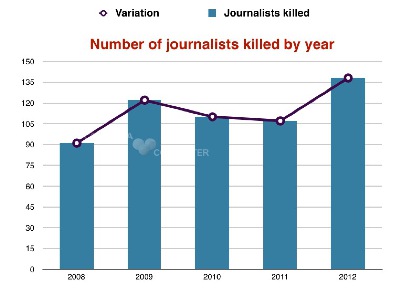

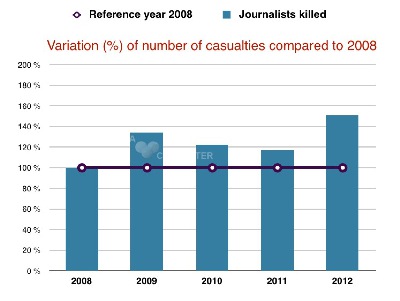

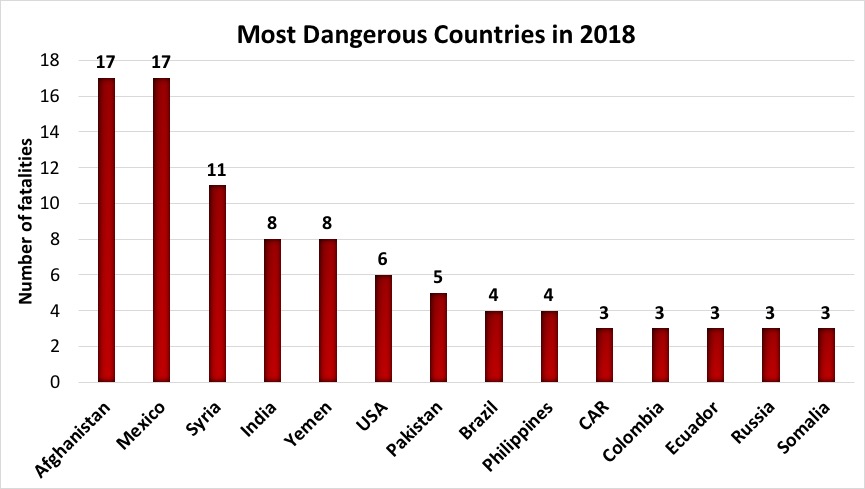

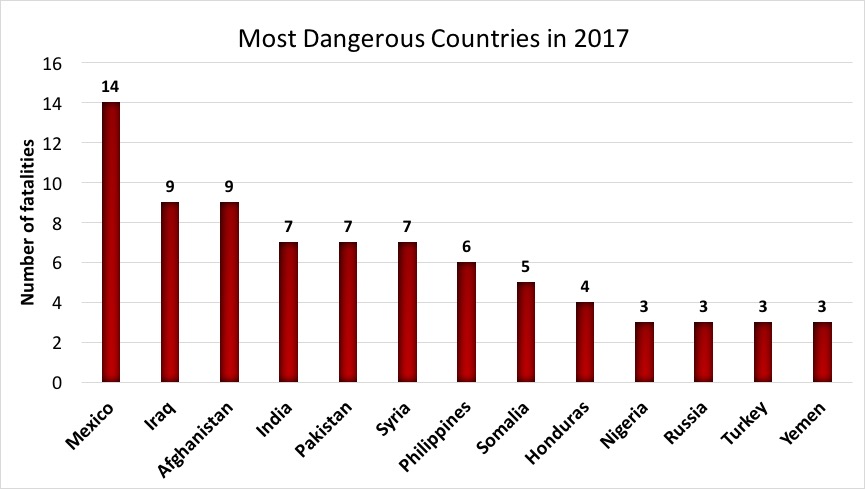

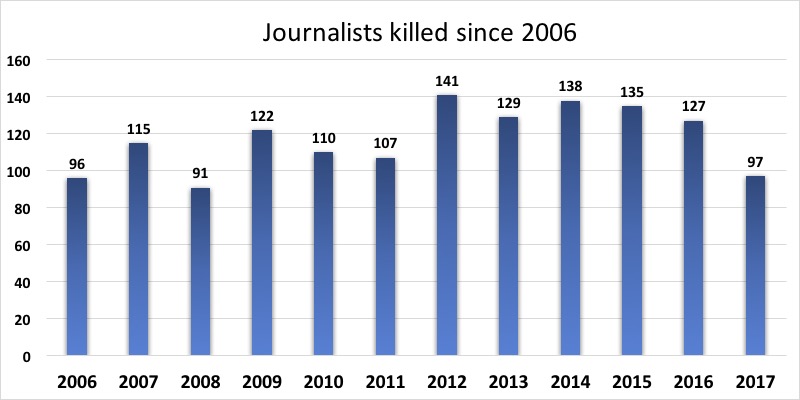

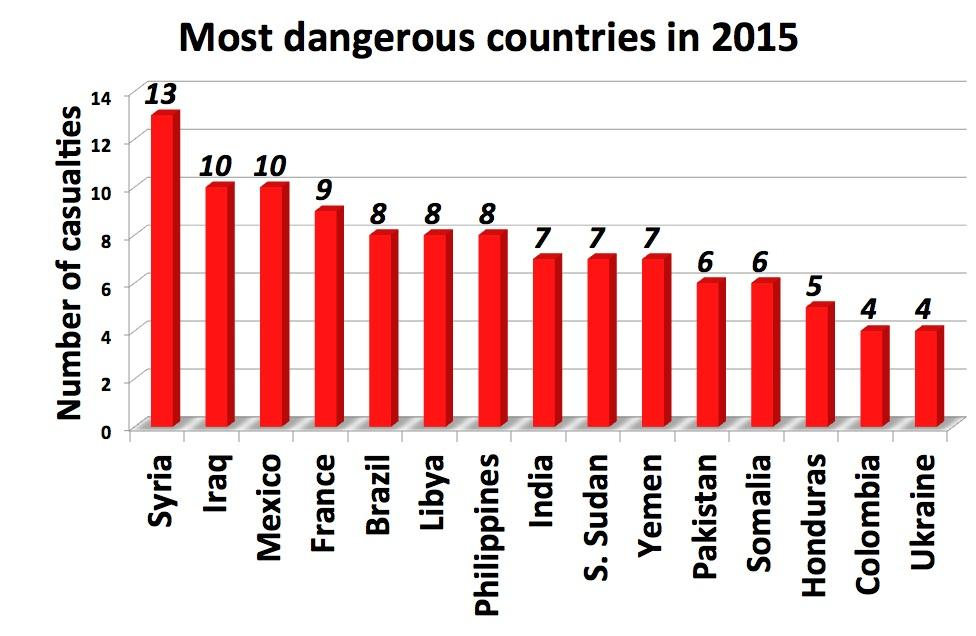

Genève, 15 décembre (PEC) 95 journalistes* ont payé de leur vie l'exercice de leur métier en un an dans 32 pays, selon le rapport 2008 de la Presse Emblème Campagne (PEC) publié lundi. Ce chiffre est inférieur au record de 115 journalistes tués l'an dernier, mais cette baisse de 17,5% est due uniquement à l'amélioration de la sécurité en Irak.

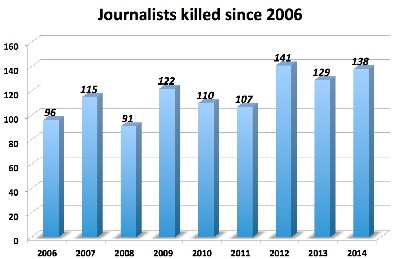

En moyenne, près de deux journalistes ont été tués chaque semaine, au cours des trois dernières années (96 en 2006, 115 en 2007, 95 en 2008). Beaucoup d’autres ont été blessés, kidnappés, menacés, emprisonnés ou n’ont pas pu s’exprimer librement (Birmanie, Chine, Zimbabwe, Erythrée notamment).

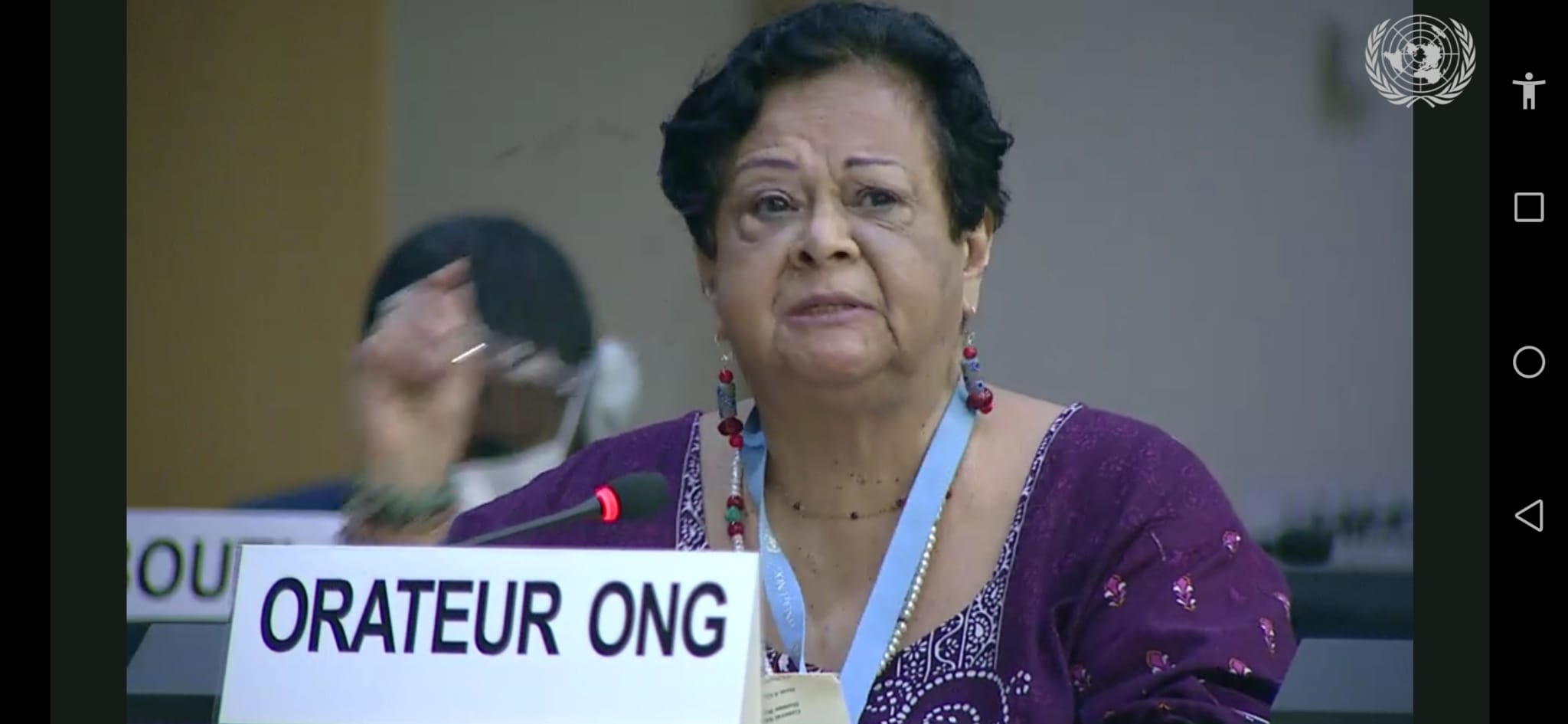

« La sécurité des employés des medias est devenue un problème global », a constaté la présidente de la PEC Hedayat Abdel Nabi. « 60 ans après l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les atteintes à la liberté de la presse sont massives dans plusieurs régions du monde », a-t-elle souligné.

« Fait positif, le nombre de journalistes tués en Irak a fortement diminué cette année, grâce à l’amélioration relative de la sécurité dans ce pays. Malheureusement, la situation s’est détériorée dans d’autres pays, une évolution très inquiétante », a expliqué le secrétaire général de la PEC Blaise Lempen.

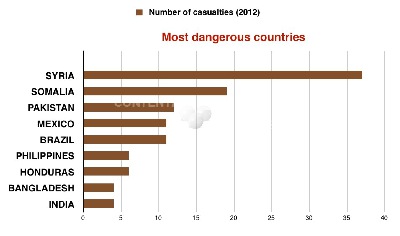

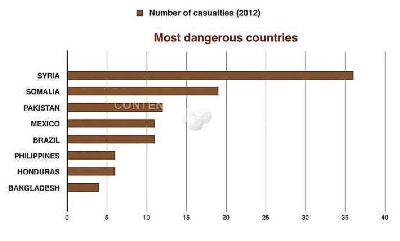

La « Media ticking clock » de la PEC montre une détérioration dans plusieurs pays en 2008 : Mexique, Pakistan, Inde, Thaïlande, Russie, Philippines, Géorgie et Croatie. Outre l’Irak, une amélioration (précaire) est par contre à signaler en Somalie (deux tués contre huit en 2007), au Sri Lanka (deux tués contre sept l’an dernier).

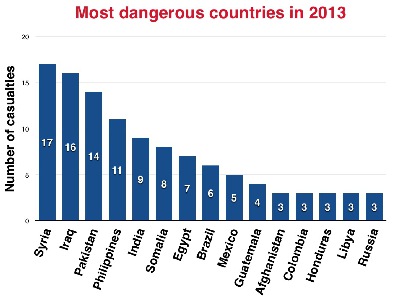

L'Irak est resté en 2008 le pays le plus dangereux, avec 15 morts depuis janvier. Ce bilan est toutefois nettement inférieur aux 50 journalistes tués en 2007, soit une baisse de 70% du nombre de victimes, et aux 48 tués en 2006. Depuis le début de la guerre en mars 2003, au moins 265 journalistes ont péri dans ce pays.

La vague criminelle s’est aggravée au Mexique. Avec neuf victimes depuis janvier (contre trois l'an dernier), le Mexique est le deuxième pays le plus dangereux au monde cette année.

La détérioration est aussi très nette au Pakistan, au 3e rang, avec huit journalistes tués cette année (contre cinq l’an dernier). La situation s'est nettement détériorée dans les zones tribales proches de la frontière afghane.

L’Inde suit au 4e rang, avec sept journalistes tués (deux l’an dernier), surtout en relation avec les conflits ethniques dans le nord du pays. Suivent les Philippines (5e rang), avec six journalistes tués (contre quatre l'an dernier), notamment en raison du conflit sur l’île de Mindanao, puis la Géorgie (6e rang, 5 tués), à cause de la guerre du mois d’août avec la Russie.

On trouve ensuite parmi les dix premiers pays les plus dangereux la Russie (quatre tués, contre un l’an dernier), principalement des assassinats liés aux conflits dans le Caucase, puis, fait nouveau cette année, la Thaïlande (quatre tués, au 8e rang, zéro l’an dernier).

Deux victimes ont été recensées dans neuf autres pays, au 9e rang à égalité: Afghanistan, Colombie, RDC, Népal, Nigéria, Somalie, Sri Lanka, Venezuela et, un pays nouveau qui s’est ajouté sur la liste cette année pour la première fois depuis 1995, la Croatie.

Une victime a également été enregistrée dans chacun de ces pays en 2008 : Bolivie, Brésil, Burundi, Cambodge, Equateur, Gaza, Guatemala, Honduras, Iran, Kenya, Niger, Ouganda, Panama, République dominicaine, Zimbabwe.

Principales conclusions:

- Le rapport montre que l'amélioration relative de la sécurité en Irak a été malheureusement compensée par une détérioration dans plusieurs autres pays. Le chiffre de 95 tués en un an est pratiquement équivalent à celui de 2006, malgré la nette baisse du nombre de victimes en Irak.

- outre les assassinats, de très nombreux enlèvements ont eu lieu cette année, notamment en Afghanistan, en Somalie, en RDC, en Irak, à Gaza et au Mexique. La Somalie a ainsi connu moins d'assassinats que l'an dernier (deux contre huit), mais plusieurs prises d'otages.

- la très grande majorité des victimes (près des trois quarts) a été enregistrée dans une zone de conflit armé. Parmi les pays les plus dangereux, le Mexique et la Thaïlande sont des cas à part, car il n’y a pas de conflit armé dans ces pays.

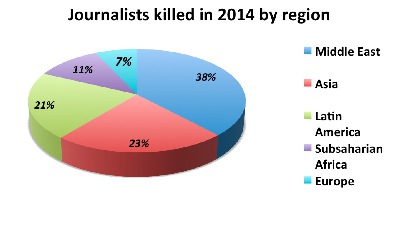

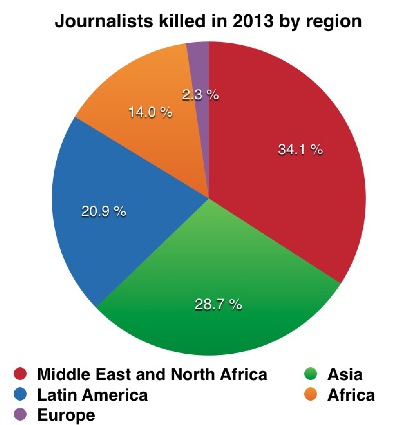

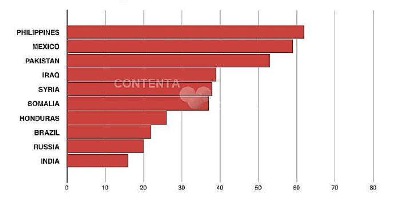

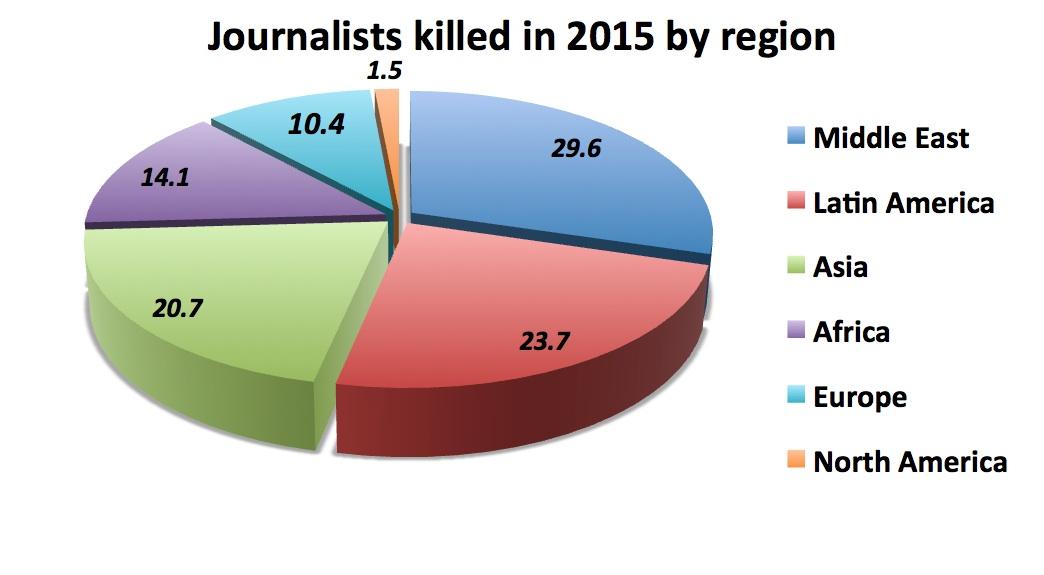

- par région, le bilan est assez surprenant : l’Asie est en tête, avec quatre pays parmi les huit les plus dangereux (soit au total 30 tués : Pakistan, Inde, Philippines, Thaïlande, Sri Lanka, Népal, Cambodge), devant l’Amérique latine (20 tués : Mexique, Colombie, Venezuela, Guatemala, Bolivie, Equateur, Panama, Honduras, Brésil, République dominicaine), puis seulement le Proche-Orient (19 tués : Irak, Afghanistan, Iran, Gaza). L’Europe suit cette année, pour la première fois depuis longtemps avec un nombre de victimes relativement élevé (soit 11 tués : Géorgie, Croatie, Russie), devant l’Afrique (10 tués : RDC, Somalie, Nigéria, Ouganda, Niger, Burundi, Kenya, Zimbabwe).

- la très grande majorité des journalistes tués ont été personnellement visés en raison de leur profession. Il s’agit d’assassinats délibérés visant à éliminer un individu, en raison de ses enquêtes ou de ses opinions contraires à des groupes armés, des groupes politiques, des réseaux criminels, ou des intérêts locaux. Les causes accidentelles (par exemple, décès lors d’une explosion terroriste, ou en raison d’une balle perdue) représentent cette année environ 10% du total.

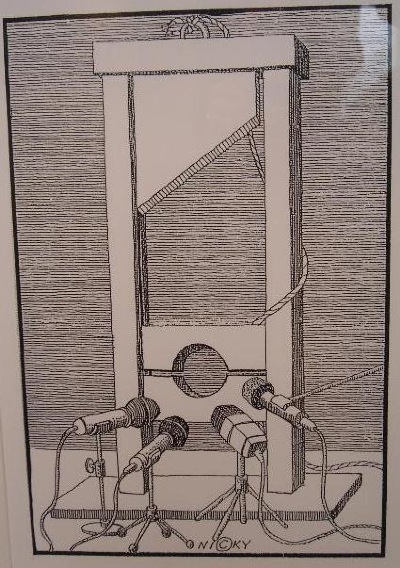

- l'impunité reste la règle. Lorsqu'elles ont lieu, les enquêtes sont très difficiles à mener dans les zones de conflit, les procès sont très longs ou ne correspondent pas aux critères d'impartialité (voir le procès des auteurs du meurtre d’Anna Politkovskaïa en Russie) .

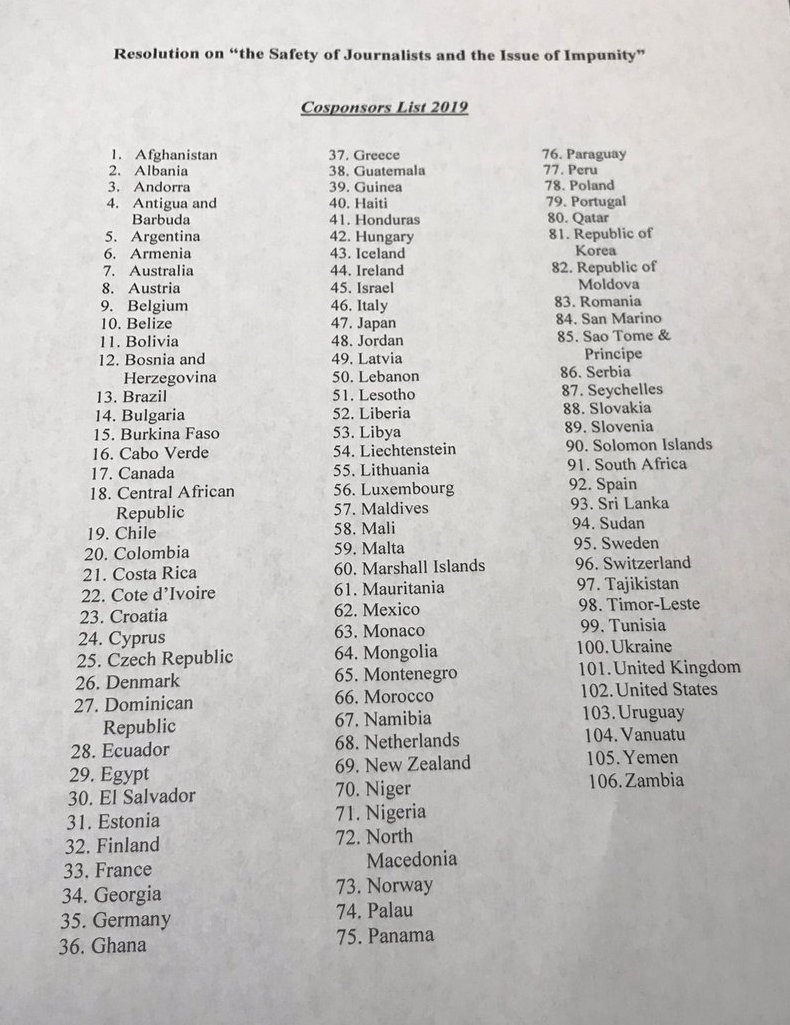

- Consultation lancée par la PEC : l’ONG se félicite que des Etats aient accepté de créer un groupe de travail informel à Genève, chargé de discuter des moyens de renforcer la protection des medias dans les zones de conflit et de violences. Peu de gouvernements ont jusqu'ici exprimé leur soutien à une nouvelle convention internationale, proposée par la PEC lors d'une consultation lancée il y a un an, mais la quasi-totalité des pays qui ont exprimé un point de vue estiment qu'il faut obtenir une meilleure application du droit existant. La PEC va poursuivre en 2009 ses discussions avec les Etats afin de parvenir à une amélioration de la sécurité des journalistes dans les régions secouées par des crises et des violences. Elle espère que le Conseil des droits de l'homme pourra adopter l'an prochain

une résolution forte sur le respect de la liberté d’expression.

* Note : le chiffre de 95 journalistes tués correspond à la période du 15 décembre 2007 jusqu’au 14 décembre 2008.

PEC Report for 2008

95 journalists killed in one year in 32 countries

Geneva, 15 December (PEC) During the past year, ninety-five journalists* in 32 countries paid with their lives for exercising their profession, according to the 2008 Press Emblem Campaign (PEC) report published Monday. This figure is lower than the record 115 journalists killed last year, but this drop of 17.5% is due solely to an improvement in security in Iraq.

On average, nearly two journalists were killed every week in the course of the last three years (96 in 2006; 115 in 2007; 95 in 2008). Many others were injured, kidnapped, threatened, imprisoned or unable to express themselves freely (notably in Burma, China, Zimbabwe and Eritrea).

“The security of media employees has become an overall problem,” pointed out Hedayat Abdel Nabi, president of the PEC. “Sixty years after the adoption of the Universal Declaration of Human Rights, the violations of press freedom are widespread in several regions of the world,” she emphasized.

“On the positive side, the number of journalists killed in Iraq has greatly declined, owing to the relative improvement in security in this country. Unfortunately, the situation has deteriorated in other countries, a disturbing development,” explained the PEC general secretary, Blaise Lempen.

The PEC’s “Media Ticking Clock” shows a deterioration in several countries in 2008: Mexico, Pakistan, India, Thailand, Russia, Philippines, Georgia and Croatia. Besides Iraq, a (precarious) improvement has been reported in Somalia (two killed, as opposed to eight in 2007) and in Sri Lanka (two killed as opposed to seven last year).

Iraq has remained in 2008 the most dangerous country, with 15 deaths since January. This is, however, significantly lower than the 50 journalists killed in 2007 (a drop of 70% in the number of victims) and the 48 killed in 2006. Since the beginning of the war in March 2003, at least 265 journalists have perished in this country.

The crime wave has swelled in Mexico. With nine victims since January (as opposed to three last year), Mexico is the second most dangerous country in the world this year.

The deterioration is also stark in Pakistan, in third place, with eight journalists (as opposed to five last year). The situation has noticeably deteriorated in the tribal zones near the Afghan border.

India follows, in fourth place, with seven journalists killed (two last year), especially in relation to the ethnic conflicts in the north of the country. Then comes Philippines (fifth place), with six journalists killed (as opposed to four last year), particularly because of the conflict on the island of Mindanao, then Georgia (sixth place, five killed), because of war with Russia in August.

mong the ten most dangerous countries are Russia (four killed, one last year), mainly murders linked to the conflicts in the Caucasus, then, new this year, Thailand (in eighth place with four killed, none last year).

Two victims have been reported in nine other countries, putting them all in ninth place: Afghanistan, Colombia, Democratic Republic of Congo, Nepal, Nigeria, Somalia, Sri Lanka, Venezuela and – a country appearing on the list for the first time since 1995 – Croatia.

One victim was also reported in each of the following countries in 2008: Bolivia, Brazil, Burundi, Cambodia, Dominican Republic, Ecuador, Gaza, Guatemala, Honduras, Iran, Kenya, Niger, Panama, Uganda and Zimbabwe.

Main Conclusions

- The report shows that the relative improvement in security in Iraq has, unfortunately, been compensated for by a deterioration in several other countries. The figure of 95 killed in one year is practically the same as the 2006 figure, in spite of a net drop in the number of victims in Iraq.

- Besides murders, many kidnappings took place this year, notably in Afghanistan, Somalia, Democratic Republic of Congo, Iraq, Gaza and Mexico. While Somalia has experienced fewer murders than last year (two as opposed to eight), several journalists were taken hostage.

- The majority of victims (almost three-quarters) were in zones of armed conflict. Among the most dangerous countries, Mexico and Thailand were exceptions, for there is no armed conflict in these countries.

- Considered by region, the final figures are somewhat surprising. Asia is in the lead, with four countries among the eight most dangerous (a total of 30 killed in seven countries: Pakistan, India, Philippines, Thailand, Sri Lanka, Nepal, Cambodia) ahead of Latin America (20 killed: Mexico, Colombia, Venezuela, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Panama, Honduras, Brazil, Dominican Republic), then the Near East (19 killed: Iraq, Afghanistan, Iran, Gaza). Europe follows, this year, for the first time in a long time, with a relatively high number of victims (11 killed: Georgia, Croatia, Russia), ahead of Africa (10 killed: Democratic Republic of Congo, Nigeria, Uganda, Niger, Burundi, Kenya, Zimbabwe).

- The great majority of journalists killed were personally targeted because of their profession. There were deliberate killings aiming to eliminate individuals owing to their investigations or opinions running counter to those of armed groups, political groups criminal networks or local interests. Accidental causes (for example death during a terrorist explosion or from a stray bullet) represented, this year, about 10% of the total.

- Impunity remains the rule. When investigations take place, they are difficult to carry out in conflict zones, trails are long and drawn out or simply do not correspond to criteria of impartiality. (A good example is the trail of the alleged killers of Anna Politkovskaïa in Russia.)

- The consultation undertaken by the PEC has resulted in the setting up of an informal working group in Geneva, entrusted with discussing the means for reinforcing the protection of media in areas of conflict and violence. Few governments have expressed support for a new international convention, as proposed by the PEC during a consultation launched one year ago. However, most of the countries that have expressed an opinion said that there is a need to enforce better existing laws.

The PEC will continue its discussions with governments throughout 2009 in order to arrive at an improvement in the security of journalists in areas shaken by crises and violence. It hopes that the Human Rights Council will be able to adopt a strong resolution next year on the respect of freedom of expression.

* Note that the one year period is from December 15th 2007 to December 14th 2008

PEC Informe del año 2008

95 periodistas asesinados en 32 países en un ano

GINEBRA, 15 dic (PEC) – Noventa y cinco periodistas pagaron con sus vidas el ejercicio de su profesión en un año en 32 países, según el informe de 2008 de la Campaña Emblema de Prensa (PEC), publicado este lunes. Esa cifra es inferior al récord de 115 periodistas muertos el año anterior, aunque esta baja del 17,5% se debe únicamente al mejoramiento de la seguridad en Iraq.

En promedio, cerca de dos periodistas fue asesinado semanalmente, durante los últimos tres años (96 en 2006, 115 en 2007, 95 en 2008). Muchos otros fueron heridos, secuestrados, amenazados, o encarcelados en lugares donde no pudieron expresarse libremente (particularmente en Birmania, China, Zimbabue, Eritrea ).

“La seguridad de los trabajadores de los medios de comunicación ha devenido un problema global”, constató la Presidenta de PEC, Hedayat Abdel Nabi. “Sesenta años después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, las amenazas a la libertad de prensa son masivas en numerosas regiones del mundo”, subrayó Abdel Nabi.

El Secretario General de PEC, Blaise Lempen, por su parte, destacó como “un hecho positivo, el número de periodistas muertos en Iraq ha disminuido sensiblemente, gracias a un mejoramiento relativo de la seguridad en ese país. Desafortunadamente, la situación se ha deteriorado en otros países, una evolución inquietante”, apuntó Lempen.

El sistema de monitoreo de PEC, conocido por “Media ticking clock”, refleja un deterioro en numerosos países en 2008: México, Pakistán, India, Tailandia, Rusia, Filipinas, Georgia y Croacia. Además de Iraq, ha habido una mejoría (precaria) en Somalia (dos muertos contra ocho en 2007), en Sri Lanka (dos muertos contra siete el año pasado).

Iraq sigue siendo en 2008 el país más mortal para el trabajo de los medios, con 15 periodistas asesinados desde el inicio del año. Ese saldo es de todas maneras notablemente inferior a los 50 periodistas asesinados en 2007, lo que representa una bajada del 70% del número de víctimas, y a los 48 que murieron en 2006. Desde el inicio de la guerra, en marzo de 2003, por lo menos 265 periodistas perecieron en ese país.

La delincuencia criminal se ha agravado en México. Con nueve víctimas mortales desde enero (contra tres el año pasado), México es el segundo país de mayor peligrosidad en el mundo en este año.

El deterioro ha sido sustancial en Pakistán, en el tercer lugar, con ocho periodistas muertos este año (contra cinco el año pasado). La situación se ha deteriorado netamente en las zonas tribales próximas a la frontera afgana.

La India ocupa el 4to lugar, con siete periodistas asesinados (dos el año pasado), sobre todo en relación con los conflictos étnicos en el norte del país. Le siguen Filipinas (5to lugar), con seis periodistas muertos (frente a 4 en 2007), particularmente en razón del conflicto sobre la Isla de Mindanao, después viene Georgia (6ta posición, 5 muertos), a causa de la guerra del mes de agosto con Rusia.

Entre los 10 primeros más peligrosos, se encuentran también Rusia (cuatro muertos, contra uno el año anterior), principalmente asesinatos vinculados a los conflictos en el Cáucaso, y por primera vez, Tailandia (cuatro muertos, lo que la sitúa en el 8vo lugar, contra ninguno el pasado año).

En un total de nueve países se ha censado dos víctimas mortales en cada uno de ellos, por lo que comparten la novena plaza: Colombia, Venezuela, Afganistán, Somalia, Croacia, Nigeria, la República Democrática del Congo, Nepal, y Sri Lanka.

Un periodista fue asesinado en el transcurso de 2008, en cada uno de los siguientes países: Irán, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Gaza, Bolivia, Uganda, Honduras, Brasil, Níger, Guatemala, Burundi, Kenia, Cambodia, y Zimbabue.

Principales conclusiones:

- El informe demuestra que el mejoramiento relativo de la seguridad en Iraq fue desafortunadamente compensado con un deterioro en muchos otros países. La cifra de 95 muertos en un año es prácticamente equivalente a la de 2006, a pesar de la disminución del número de víctimas en Iraq.

- Además de los asesinatos, han tenido lugar numerosos secuestros durante este año, particularmente en Afganistán, Somalia, la RDC, Iraq, Gaza y México. En Somalia, si bien hubo menos asesinatos que el año anterior, se llevaron a cabo numerosas toma de rehenes.

- La mayoría de las víctimas de los medios de comunicación, (cerca de las tres cuartas partes) han hallado la muerte en zonas de conflicto armado, a excepción de los casos de México y Tailandia.

- Por región, el saldo es bastante sorprendente: Asia es la líder, con cuatro países señalados entre los de mayor peligrosidad (con un total de 30 muertos: Pakistán, India, Filipinas, Tailandia, Sri Lanka, Nepal, Camboya), delante de América Latina (20 muertos: México, Colombia, Venezuela, Guatemala, Bolivia, Ecuador, Panamá, Honduras, Brasil, República Dominicana), y seguido del Medio Oriente (19 muertos: Iraq, Afganistán, Irán, Gaza). Europa sigue este año, por primera vez después de mucho tiempo, con un número de víctimas relativamente elevado (11 muertos: Georgia, Croacia, Rusia), delante de África (10 muertos: RDC, Somalia, Nigeria, Uganda, Níger, Burundi, Kenia, Zimbabue).

- La gran mayoría de los periodistas asesinados fue blanco dirigido en razón de su profesión. Se trata de asesinatos deliberados destinados a eliminar a un individuo, en razón de sus encuestas o de sus opiniones contrarias a las de grupos armados, de grupos políticos, de redes criminales, o de los intereses locales. Las causas accidentales (por ejemplo, muertes a causa de una explosión terrorista, o por causa de una bala perdida) representan este año cerca del 10% del total.

- La impunidad se mantiene como regla. Cuando proceden, las investigaciones son muy difíciles de llevar a cabo en las zonas de conflicto; los procesos son demasiado largos o no se corresponden con los criterios de imparcialidad (véase el proceso de los autores de la muerte de Anna Politkovskaïa en Rusia).

- Consulta lanzada por la PEC: La ONG se felicita que los Estados hayan aceptado crear un grupo de trabajo informal en Ginebra, encargado de discutir los medios de reforzar la protección de los medios de comunicación en las zonas de conflicto y de violencias. Pocos gobiernos han expresado hasta ahora su apoyo a una nueva convención internacional, propuesta por la PEC en ocasión de una consulta lanzada hace un año, pero la casi totalidad de los países han expresado un punto de vista estimando que hay que obtener una mejor aplicación del derecho existente.

- La PEC va a proseguir en 2009 las consultas con los Estados a fin de lograr un mejoramiento de la seguridad de los periodistas las regiones sacudidas por las crisis y las situaciones de violencia.

***11.12.08. The Press Emblem Campaign (PEC) and the International Covenant of Journalists (ICPJ) are pleased to invite all UN Permanent Missions to a second informal meeting to discuss ways and means to enhance the promotion and protection by the United Nations of the human rights of journalists in all times and circumstances.

This second informal meeting will take place on MONDAY 15 DECEMBER, 2008 in Room XVI at the Palais des Nations in Geneva, from 10 to 13.00. (5th floor - take Ascenseur 12B, 3rd floor near the Assembly Hall) - All Un Member States are invited to participate in the meeting

Please find below an information document published in order to facilitate the discussion at the meeting: Non paper

"The right to freedom of opinion and expression entails the right of every person to hold opinions without interference, as well as to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his/her choice. Press freedom is one the pillars of a democratic society, and journalists are a fundamental element towards ensuring such freedom. Journalists and media professionals require appropriate protection and security in order to adequately perform their work.

The right to freedom of opinion and expression is recognized in several international instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the American Convention on Human Rights and the African (Banjul) Charter on Human and Peoples' Rights, among others. International Humanitarian Law also offers protection to journalists in armed conflicts, as recognized in the Geneva Convention of August 12, 1949 relative to the treatment of prisoners of war; the Additional Protocols to the Geneva Conventions of 12 August 1949 relating to the Protection of Victims of International and non Armed Conflicts (Protocols I & II), from 8 June 1977. The Rome Statute of the International Criminal Court considers a crime attacks to protected persons in times of armed conflict. This includes the journalists not participating in hostilities.

The international community has taken measures for the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression. For example, in the early 70’s an initiative to grant journalists in dangerous missions a status was adopted (GA Resolution 2673 (XXV) entitled “Protection of journalists engaged in dangerous missions in areas of armed conflict”). The need to grant a status to journalists was considered also during the negotiations of the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law applicable in Armed Conflicts (1974-1977).

UN Security Council Resolution 1738 (23 December 2006) condemned international attacks against journalists, media professionals and associated personnel in situations of armed conflict.

The UN Human Rights Committee monitors freedom of opinion and expression, in conformity with the ICCPR. The UN High Commissioner for Human Rights has the mandate to promote all human rights.

Human Rights Council resolution 7/36 of (28 March 2008) renewed the mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, and within its terms of reference has to, among others, consider threats or use of violence, harassment, persecution or intimidation against journalists or other professionals in the field of information.

UNESCO through its New Communication Strategy gives high priority to encouraging the free flow of information, at international as well as national levels, to promoting its wider and better balanced dissemination, without any obstacle to the freedom of expression, and to strengthening communication capacities in the developing countries in order to increase their participation in the communication process. One of its projects it the International Freedom of Expression Exchange Network, that monitors, promotes and defends freedom of expression worldwide.

At the regional level, the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) of the Organization of American States, and the African Commission of Human and People’s Rights have appointed experts as Special Rapporteurs on Freedom of Expression. The Organization for Security and Cooperation in Europe has a representative on freedom of the media.

Recently, the UN Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expresion has reiterated a call to the Human Rights Council to pay increased attention to the issue of the security and protection of journalists, in particular in situations of armed conflict. Also, the Special Rapporteur has recommended the preparation of a study on international protection enjoyed by media professionals and their legal status, especially while on mission in dangerous zones and, among others the causes of violence against media professionals, based, inter alia, on information from Governments, intergovernmental and non-governmental organizations (E/CN.4/2006/55, para. 77 and A/HRC/4/27, paras. 62 & 86).

Taking into account that in 2007, 110 journalists were reported death (PEC MEDIA CASUALTIES 2007), numerous organizations, including civil society organization have urged the international community to increase the protection of journalists, in all circumstances and enhance the mechanisms for the promotion and protection of freedom of opinion and expression.

In November 6, 2008 a group of delegates and journalists decided to continue meeting informally in order to discuss on existing measures and standards for the protection of journalists, with a view to identify concrete possible actions for the enhancement of such protection.

The group will meet informally next December 15, 2008 and such meeting will provide an opportunity to exchange information on initiatives and issues related to the protection of journalists, including possible actions from the Human Rights Council, i.e. a special event with the participation of the Special Rapporteur, the OHCHR, the ICRC and journalists organizations; a request to human rights mechanisms to follow up on this issue, among others".

***03.12.08. PEC-ICPJ call upon the international community to pay attention to the global crisis of the protection of journalists as the world enters the 61st year of the Universal Declaration of Human Rights (FRENCH AND SPANISH VERSIONS AFTER ENGLISH)

Read also page OTHER NEWS for IFJ-Article 19-Mada statements

Article 19 - Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 19 - Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

Artículo 19 - Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

GENEVA, December 3 (PEC-ICPJ) -- The Press Emblem Campaign (PEC) and the International Covenant for the Protection of Journalists (ICPJ) call upon the international community to pay attention to the serious neglected global crisis of the protection of journalists in conflict zones and elsewhere.

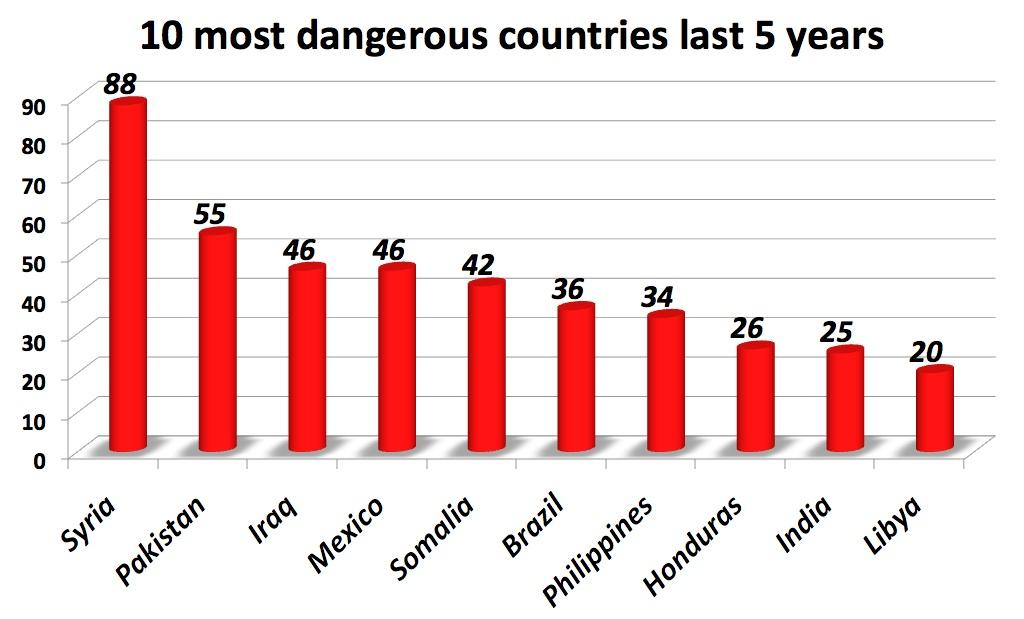

As the world celebrates the 60 th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights on 10 December, the two Geneva-based NGOs call upon UN member states to look after this escalating crisis, which has seen more than 500 journalists killed during the past 5 years with a weekly average of 2 journalists killed. More media employees have been injured, kidnapped, harassed.

Never before in the history of the profession have media workers been so harmed by the injuries of war, hostile governments, non-state actors and bandits.

From Nepal to the Philippines , from India to Sri-Lanka, from Iraq to the Occupied Palestinian Territory (OPT), from the Democratic Republic of the Congo to Somalia , from Mexico to Columbia , from the Caucasus to Croatia and Russia , journalists have been targeted by regular armies, non-state actors, cartels and governments.

The targeting of journalists because of their profession has added danger to media work and turned it into one of the professions that warrant additional protection under international law and international humanitarian law.

Unfortunately, the unrelenting call by media organizations has not often been heard even though the calls have intensified during the past five years.

A crackdown on media work has been a feature of the conduct of many governments, which silence the truth through the physical liquidation of journalists and other means be it in armed conflicts, civil unrest or elsewhere.

Today as the Declaration reaches 60, the threats to freedom of opinion and expression have gone even further, infringing on and violating all human rights of journalists, including the most sacred, the right to life, and at the same time everyone’s right to information.

The Universal Declaration of Human Rights set the standard for the protection of freedom of opinion and expression, as expressed in article 19.

The PEC and the ICPJ call today upon the international community to take action and build upon existing international and humanitarian law to improve the protection of journalists as they exercise their profession in armed conflicts and other dangerous situations.

La PEC et l'ICPJ appellent la communauté internationale à répondre à la crise globale de la protection des journalistes alors que la Déclaration universelle des droits de l’homme entre dans sa 61e année

Genève, 3 décembre (PEC-ICPJ). La Presse Emblème Campagne (PEC) et le Pacte international pour la protection des journalsites (ICPJ) demandent à la communauté internationale de répondre à une sérieuse crise négligée sur le plan mondial, celle de la protection des journalistes dans les zones de conflit et de violences internes.

Alors que le monde célèbre les 60 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme le 10 décembre, les deux ONG appellent les pays membres de l’ONU à s’occuper de cette escalade dans la violence qui a vu plus de 500 journalistes être tués dans l'exercice de leur métier ces cinq dernières années, soit en moyenne 100 par an et deux par semaine, dans plus d'une trentaine de pays sur la planète. Beaucoup d’autres ont été blessés, enlevés, harcelés.

Jamais autant d'employés des medias ont été victimes de la guerre, de gouvernements hostiles, de groupes armés non étatiques et de bandits criminels.

Du Népal aux Philippines, de l'Inde au Sri-Lanka, de l'Irak aux territoires palestiniens occupés, de la République démocratique du Congo à la Somalie, du Mexique à la Colombie, du Caucase à la Croatie et à la Russie, des journalistes ont été la cible de soldats réguliers, de groupes non étatiques, de cartels du crime ou de la drogue et de gouvernements.

L'assassinat de journalistes a accru les risques liés à cette profession et il faut y répondre par des garanties internationales supplémentaires pour leur protection en vertu du droit international et du droit humanitaire existant.

Malheureusement, les nombreux appels des organisations de défense de la liberté de la presse n’ont souvent pas été entendus au cours de ces cinq dernières années, même si ces appels se sont intensifiés.

De nombreux gouvernements ont réprimé le travail des medias pour faire taire la vérité à travers la liquidation physique des journalistes et d’autres moyens, que ce soit dans le contexte de conflits armés, de troubles internes ou dans d’autres situations.

Alors que la Déclaration universelle des droits de l’homme a 60 ans, les menaces qui pèsent sur la liberté d’opinion et d’expression se sont accrues, en violation des droits fondamentaux des journalistes, dont le plus sacré, le droit à la vie, en même temps qu’en violation du droit à l’information du public.

La Déclaration universelle des droits de l'homme a garanti la liberté d'expression et d'opinion dans son article 19.

La PEC et l'ICPJ demandent à la communauté internationale de réagir et de renforcer la protection des journalistes qui exercent leur profession dans les zones de conflit et de violences internes en se fondant sur les normes existantes du droit international et humanitaire.

PEC –ICPJ instan a la comunidad internacional a prestar atención a la crisis global de

protección de los periodistas cuando el mundo entra en el 60 aniversario de la

Declaración Universal de Derechos Humanos

GINEBRA, 3 dic (PEC-ICPJ) -- La Campaña Emblema de Prensa (PEC) y el Convenio Internacional para la Protección de los Periodistas (ICPJ) instan a la comunidad internacional a prestar atención a la crisis global de descuidada protección a los periodistas en zonas de conflicto y en otros lugares.

Cuando el mundo celebra el 60 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre, las dos Organizaciones no Gubernamentales, basadas en Ginebra, hacen un llamamiento a todos los Estados miembros de la ONU a atender a esta escalada de la crisis, que ha dejado más de 500 periodistas asesinados durante los últimos cinco años, con un promedio semanal de dos periodistas muertos. Muchos otros han sido heridos, secuestrados, acosados.

Nunca antes en la historia de la profesión, los trabajadores de los medios de comunicación habían sido tan perjudicados por las heridas de la guerra, por los gobiernos hostiles, los actores no estatales y los bandidos.

Desde Nepal hasta Filipinas, de la India a Sri Lanka, de Iraq hasta los Territorios Palestinos Ocupados (OPT), desde la República Democrática del Congo hasta Somalia, desde México hasta Colombia, del Cáucaso a Croacia y Rusia, los periodistas han sido objetivo de ejércitos regulares, actores no-estatales, carteles y gobiernos.

Los ataques de los periodistas a causa de su profesión han añadido peligro al trabajo de los medios de comunicación y han convertido la profesión en una de las que requieren protección adicional en virtud del derecho internacional y del derecho internacional humanitario.

Lamentablemente, el llamado incesante hecho por organizaciones de medios de comunicación para la protección a menudo no ha sido escuchado, aun cuando las llamadas se hayan intensificado durante los últimos cinco años.

La represión del trabajo de los medios de comunicación ha sido una característica de la conducta de muchos gobiernos, la cual silencia la verdad a través de la liquidación física de los periodistas, y otros medios, ya sea en conflictos militares o en otros lugares.

Hoy, cuando la Declaración alcanza los 60 años, las amenazas a la libertad de opinión y de expresión han ido más allá, infringiendo y violando todos los derechos humanos de los periodistas, incluido el más sagrado, el derecho a la vida y, al mismo tiempo, el derecho de toda persona a la informacion.

La Declaración Universal de Derechos Humanos marca la pauta para la protección de la libertad de opinión y de expresión, tal como se expresa en el artículo 19.

La PEC y el ICPJ hacen hoy un llamado a la comunidad internacional para tomar medidas y construir, sobre la base del existente derecho internacional y humanitario, una mejor protección de los periodistas cuando ejercen su profesión en conflictos armados y otras situaciones delicadas, incluyendo los disturbios civiles.

***22.11.08. DRC: the PEC shocked by the killing of a journalist of Radio Okapi - RDC: la PEC choquée par l'assassinat d'un journaliste de Radio Okapi (lire aussi sous PRESS)

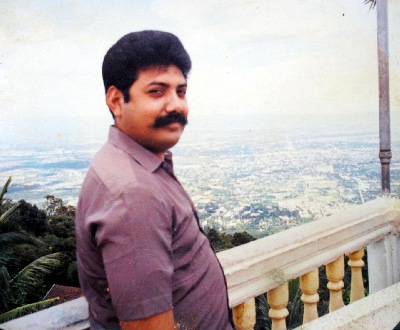

Un journaliste congolais de la radio Okapi, parrainée par l'ONU, a été abattu par balles par des inconnus à Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC). On ignore les raisons de cet assassinat.

Didace Namujimbo "rentrait à la maison hier soir. On l'a abattu à quelques mètres de chez lui", a expliqué le rédacteur en chef de la radio, Léonard Mulamba. "On lui a tiré dans la tête", a-t-il précisé. "On n'a aucun détail sur le mobile ni sur le ou les commanditaires", a-t-il ajouté.

Le 13 juin 2007, un autre journaliste de la radio Okapi avait été tué à Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu. De nombreux groupes armés - miliciens ou rebelles - opèrent dans cette région instable, frontalière de la province du Nord-Kivu qui est le théâtre de combats depuis près de trois mois entre l'armée et la rébellion de Laurent Nkunda.

"Dans cette région qui demeure dangereuse, tous les sujets restent sensibles, les sujets militaires, les sujets sur les viols", a estimé M. Mulamba. Didace Namujimbo, qui travaillait depuis quelques années à Okapi, avait "beaucoup couvert le procès de Serge (Maheshe). Est-ce que ce sont les mêmes qui cherchent à se venger? Ce sont des supputations", a-t-il encore dit.

Basée à Lausanne, la Fondation Hirondelle, qui gère Radio Okapi en partenariat avec la Mission de l'ONU en RDC, s'est dite "profondément choquée par ce crime odieux".

La PEC condamne ce nouvel assassinat dans une région où il est particulièrement difficile de pratiquer une information indépendante et où elle est très importante pour la poursuite de l'aide humanitaire. Ce décès porte à 85 le nombre de journalistes tués depuis le début de cette année dans le monde.

For information, UN Secretary-General and Swiss Foreign Ministry statements:

BAN VOICES OUTRAGE AFTER MURDER OF JOURNALIST AT CONGOLESE RADIO STATION

New York, Nov 24 2008 4:10PM

Secretary-General Ban Ki-moon today expressed his deep distress at hearing of the murder of a journalist working for a UN-sponsored radio station in the Democratic Republic of the Congo (DRC).

Didace Namujimbo, 34, died after being shot in the neck by unknown assailants about 9:30 p.m. last Friday as he returned to his home in Bukavu, the capital of South Kivu province in the country’s far east. He leaves behind a wife and three children.

“This crime is all the more devastating as it marks the second time in less than two years that a member of Radio Okapi’s staff has been brutally killed in the same city,” Mr. Ban said in a statement.

Radio Okapi is a partnership between MONUC and the Hirondelle Foundation, a Swiss non-governmental organization (NGO).

Last June, Serge Maheshe, a news editor with the station, was shot in Bukavu while entering a UN car. A Congolese military tribunal subsequently convicted several people of charges related to the killing.

“Didace Namujimbo’s murder underlines once again the deep insecurity in the DRC, particularly for journalists, whose work leaves them particularly vulnerable,” the Secretary-General said, extending his deepest condolences to the slain journalist’s family, friends and colleagues.

He said that the UN peacekeeping mission in the DRC, known by its French acronym MONUC, is following the investigation closely and that the UN also stands ready to assist.

Mr. Ban called upon the country’s authorities to ensure that the case is investigated thoroughly and “pursued to the full extent of the law.”

In a statement issued on Saturday, Alan Doss, the Secretary-General’s Special Representative and head of MONUC, deplored the “cowardly murder” and pledged that the mission would do its utmost to help prosecutors in their investigations.

The DRC continues to be plagued by violence in its far east, despite the official end of its brutal civil war earlier this decade. The fighting has been worst in North Kivu province, which – like South Kivu – borders Rwanda, and has displaced an estimated 250,000 civilians in the past three months.

Congolese armed forces, or FARDC, have been fighting a rebel militia known as the Congress in Defence of the People (CNDP), led by the renegade general Laurent Nkunda. Other armed groups, including the Mayi Mayi, have also been involved in deadly clashes, some of which have been along ethnic lines.

Communiqué du DFAE (Suisse): "Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) condamne l’assassinat d’un journaliste de Radio Okapi en République démocratique du Congo. Didace Namujimbo est déjà le deuxième journaliste de Radio Okapi à avoir été assassiné, après Serge Maheshe en 2007. Le DFAE est extrêmement préoccupé par cette attaque contre la liberté de la presse dans la région.

Didace Namujimbo a été tué par balle près de son domicile le vendredi 21 novembre à Bukavu, dans l’est de la RDC. Le journaliste de Radio Okapi laisse une femme et deux enfants. Le DFAE exprime sa profonde sympathie à sa famille et à la fondation suisse Hirondelle, qui gère ce projet radiophonique.

M. Namujimbo avait mené d’intenses recherches sur les circonstances de l’assassinat de son collègue Serge Maheshe et sur le problème des viols, largement répandu dans le pays. Dans ce combat inégal, la violence l’a emporté sur l’humanité.

Le DFAE estime qu’il est indispensable que la presse puisse travailler librement pour que la démocratie progresse. Le projet Radio Okapi bénéficie du soutien de la Direction du développement et de la coopération (DDC). Le DFAE condamne cette attaque contre la liberté de la presse et demande que toute la lumière soit faite sur ces deux assassinats." (24.11.08)

.jpg)